はじめに:英文がまったく読めなかったSさん

夏期講習から入塾してくれた高校3年生のSさんは、前の塾で担当講師が頻繁に変わることに不安を感じ、本気で向き合ってくれる先生を求めて京大式オンライン家庭教師に参加しました。

初回の授業では、英文を見ても主語すらつかめず苦戦していましたが、現在は文構造を整理して関係詞節の範囲を判断できるように成長。共通テスト対策にとどまらず、難関私大に向けた読解力を養成することを軸に、毎回の授業で着実に積み重ねています。

課題:関係代名詞が出ると文が読めなくなる

授業前のSさんは、関係代名詞が入った瞬間に文が止まってしまい、「どこが主語で、どこが動詞か」がわからなくなっていました。特に who, which, that, whom の使い分けや、that を何にでも使ってよいわけではないというポイントは学校でほとんど習っていなかったそうです。

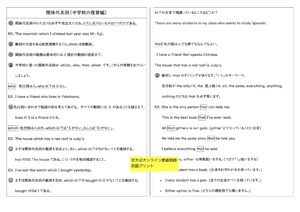

授業では、「主格は不完全文」「前置詞が前に出ると whom を使う」「先行詞が人+物の場合は that は使えない」など、細かいけれど大事な知識を一つずつ確認しました。

授業後には自宅で演習プリントを用いて復習し、関係代名詞を含む長文の読解スピードが大幅に向上。さらに、自らノートにまとめ直し、理解度を可視化することで主体的な学習姿勢が定着しています。

授業の様子:文法を“読む力”へと変える

授業では、Sさんの「見えない・読めない」を解決するために、関係代名詞の文を構造ごとに分解して確認する練習を行いました。関係詞のあとに主語と動詞が揃っているか、前置詞が節の中に残っているかなど、「不完全文になること=関係詞の最大の特徴」を実際の英文で一つずつ整理。

また、Sさんは「recallもrememberも『思い出す』で同じでしょ」と思って使っていましたが、授業ではrecallは基本的に“過去のこと”しか目的語に取れない、rememberは“過去・未来”どちらにも使えるという違いを丁寧に解説。

さらに、「subscribe(サブスク)」について、日本語では名詞のように使われがちですが、英語ではsubscribe to~という自動詞の形を取ることを確認。加えて、現在進行形が“確定した未来”を表す用法についても、実際の文脈で納得しながら学んでいます。

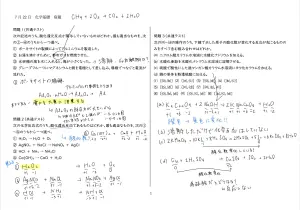

Sさんのノートより:気づきを「見える化」

Sさんのノートには、「remember to V は未来のこと、remember Ving は過去のこと」「subscribe は to が必要」など、授業で得た気づきがびっしりと書き込まれています。単に知識を覚えるのではなく、英文に出てきたときに“判断できる材料”として記録しているのが特徴です。

また、可算名詞・不可算名詞の区別についても補足学習を実施。例えば、job は可算/work は不可算、poet は数えられるが poetry は不可算など、感覚ではなく理屈で理解できるよう整理していました。

Sさんの変化とこれから

授業の初回では「文を見ても何がどこにつながっているのか全然わからない」と話していたSさん。現在は、ノートに線を引きながら文構造を分解し、自分で納得がいくまで確認する学習スタイルが自然と身についています。

また、前の塾では担当講師が頻繁に変わることに不満を感じていたSさんですが、京大式オンライン家庭教師では毎週同じ担当者が一貫して指導。安心して質問や復習ができる環境が整っています。

難関私大を目指し、「解けるかどうか」ではなく「読めるかどうか」を積み上げていく──Sさんの英文解釈力は、着実に進化を続けています。さらに、定期的なフィードバックと個別フォローにより、模試の成績や英作文の精度も飛躍的に向上し、自信を深めています。