はじめに:英語につまずいていたMさん

高校2年生のMさんは、

中学の頃から英語に苦手意識があり、特に文法の時間は「何をどう読めばいいのか分からない」と感じていました。

中でも関係代名詞は「意味も使い方もあやふや」で、学校の授業ではなんとなく流して終わることも多く、文構造が見えないことに不安を感じていたのです。

課題:関係代名詞の使い分けと構造理解

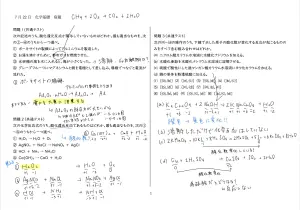

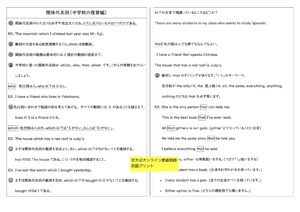

Mさんが使ったプリントでは、「The house which has a red roof is Judy’s.」のような例文をもとに、関係代名詞の構造を一つひとつ確認しました。

最初は「whichっていつ使うんだっけ?」「hasの主語って何?」と、どこをどう読めばいいのかさえわからない様子。

ですが、板書プリントで

「先行詞に線を引く」「関係代名詞の直後に主語があるかチェック」「関係詞節のかたまりに[ ]をつける」など、視覚的に整理していくうちに、文構造の理解が深まり始めました。

授業の様子

授業では、Mさんが書き込んだプリントを一緒に見ながら、関係代名詞を含む文の構造を丁寧に分析しました。

特に重視したのは、

「関係代名詞が含まれる文は、関係詞節の中で不完全文になる」という点です。

たとえば、「The girl who is standing by the door is my sister.」では、whoが主語の役割を担い、関係詞節内に主語がないため“主格の不完全文”になります。

一方、「The boy whom I saw at the station was my friend.」では、I(主語)とsaw(動詞)はあるけれど、目的語が欠けている──これが“目的格の不完全文”です。

ノート

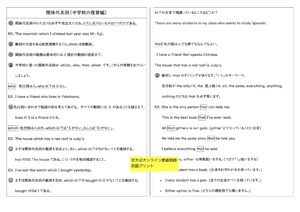

Mさんのノートには、関係代名詞の使い分けを自分なりに整理した工夫が随所に見られました。

「who=人・主格」「whom=人・目的格」「which=モノ」「that=人・モノどちらにも使えるが条件あり」と書き分け、下線や囲みで視覚的に分類。

特に

「不完全文になる関係詞節では、主語か目的語が関係代名詞に“持っていかれる”」という構造を、具体例とともに自分の言葉でまとめていました。

また、“The only〜”“the first〜”“everything〜”“all〜”などの先

行詞にはthatしか使えないという点にも注目。

行詞にはthatしか使えないという点にも注目。

「これはwhichやwhoじゃダメなんだ!」と気づいた場面では、「これはthatを使わなければならない!」と赤文字で強調し、例文とセットで暗記していました。

生徒の変化

授業を重ねるうちに、Mさんの表情やノートの取り方に少しずつ変化が現れ始めました。

以前は「どこに何を入れればいいのかすらわからない」と手が止まっていたのが、今では

先行詞を見つけ、関係詞節の構造を自分で確認しながら英文を読み進められるように。

特に印象的だったのは、「everything that〜」や「the only book that〜」といった文を見たときに、

「あ、これはwhichじゃなくてthatなんだ!」と自信を持って判断できた場面。

以前のMさんであれば、こうした細かなルールに気づく余裕はなかったはずです。

まとめ&無料体験案内

関係代名詞は、単なる知識の暗記ではなく、

英文の構造を読む力につながる大切な文法項目です。

Mさんのように、who・which・whom・thatの違いに戸惑っていた生徒でも、「省略されているのはどの語か?」「どの関係代名詞を使うべきか?」という視点を持つことで、確かな理解が育っていきます。

京大式オンライン家庭教師では、生徒の進度や理解度に合わせた

オリジナルプリントを使用し、無理なく、でも確実に力をつける授業を行っています。

まずはお気軽に、

無料体験授業・受験相談をご利用ください。