学校教育でもさまざまな英語教育の取組みが行われています。しかしながら昨年、文部科学省が発表した全国の学力調査の結果では、子どもの英語の能力は下がり、英語嫌いが増えるといったことに。

小学校から始まるようになった学校での英語教育ですが、それまで中学で学んでいた単語を小学校で学ぶことになったり、小学校と中学校の連携が取れていなかったりといったことが、調査の結果に影響していると考えられます。

どのような英語教育が、日本の子どもにとってふさわしいのでしょう。

1. 「主体的・対話的で深い学び」とは

いまの学習指導要領の大きな柱は、「主体的・対話的で深い学び」、いわゆる「アクティブ・ラーニング」です。

これからの予測困難な時代には、教えてもらうことを覚えるような学び方ではなく、主体的に取り組み、みずから考えて作りだす力を身につける学び方が必要です。これまでのように単語や文法をただ覚えて、いい成績をとることを目標とした英語の学び方ではなく、子どもみずからが考え、学んでいくことが求められています。

そのようなアクティブ・ラーニングは、どのように実現できるのでしょう。

2. 子どもの「心が動く」学び~アクティブ・ラーニング

アクティブ・ラーニングに必要なのは、子どもの「心が動く」ということです。子ども自身が英語を学ぶことにワクワク、ドキドキする。自分で考えることが楽しい。次のステップにいって学びをすすめてい期待と思う。そのように子どもが思えるような学び。それがアクティブ・ラーニングです。

子どもの心が動くのは、子ども自身の新しい発見があるときです。そしてその発見や考えを、仲間や大人に自分の意見が認められ、心が「不安」ではなく「幸せ」で満たされているときです。これまでの英語教育のように、教えられたことを覚えて、テストで確認し、成績が悪いと不安になってしまいます。そのような学び方では、子どもの心は動きません。最初はものめずらしさから取り組んでも、長く続くことはありません。

3. 「自分のことば」としての英語を身につける

ラボ・パーティでは、子どもの心が動く英語の学びの実践として、世界の物語や絵を劇にする活動を行っています。古今東西の物語には、子どもが心を動かすような魅力があります。子どもは物語から多くを発見し、イメージをふくらませ、人と対話することでさらに想像は大きくなり、さまざまに考えをめぐらせることができます。

まずは物語が英語で語られる音声教材を家庭で聞き、物語についてイメージをふくらませることができます。個々にイメージしたものを、週に一回のレッスンで仲間と共有。自分が感じたものを仲間に伝え、仲間の話を聞いて理解し、ともに劇をつくっていきます。

劇をつくっていく過程は、指導者に教えられるのではなく、仲間とともに物語について考えながらすすめていきます。

仲間の発見や意見を聞き、自分の意見を伝え、子どもたち自身が劇をつくる活動のなかで、子どもたちのアクティブ・ラーニングは実現されます。頭で考え、気持ちのこもった英語を発する劇活動。そのような活動を通じて、子どもは「自分のことば」として英語を貯めていき、実際に使用できる英語を身につけていくことができるのです。

4. どのような学びがいいのか大人が見極める

学校教育でもアクティブ・ラーニングが重要視され、子どもの英語の学び方は変わってきています。これまでのようにただ暗記すればいい学びでは効果がないことは、これまでの日本の英語教育が示しています。これからは子どもみずからが考えながら学んでいく教育が必要です。そのためにどのようなものがいいのか、大人がしっかりと見極めたいですね。

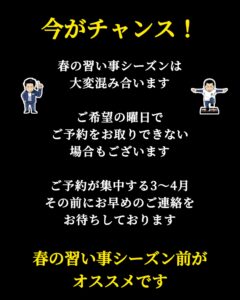

どうぞぜひ一度、ラボ・パーティの体験教室にご参加ください。お待ちしています。

子ども英語教室「ラボ・パーティ」を探す